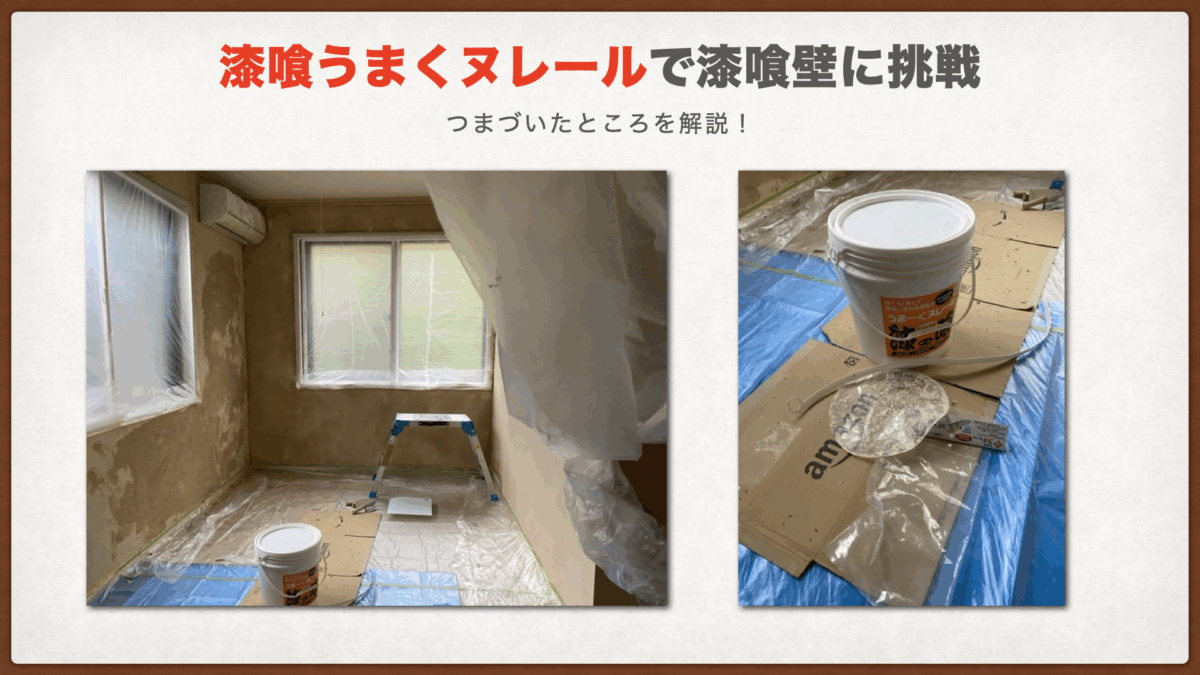

漆喰は「調湿効果」などがあり、健康に良いなど色んな噂を聞いて、私もいつか漆喰部屋を作ってみたい!と思っていたのですが、ついに!重い腰を上げて10月に実行につしました。

そこで、やる前に、youtubeでいろんな動画を見たり、サイトをチェックしたり、(漆喰うまくヌレールの会社にも電話で相談しました)色々とお勉強したのですが、それでも、わからなかったところを、超初心者の目線で解説していきたいと思います。

使ったのはこちら

ビニールクロスを剥がす?剥がさない?

わたしは、ビニールクロスは全部、剥がしました。理由は、せっかく漆喰塗っても、ビニールが残っていたら漆喰の効果が得られるのだろうか?という思いがあったからです。

一応、「漆喰うまくヌレール」を販売している会社に電話して、ビニールクロスの上から漆喰を塗っても漆喰の効果はあるのかを確認したんですが、効果はある、とのことでしたが、もう既に少し剥がしてしまっていたのでそのまま剥がすことにしました。

で、結論からいいますと、2回目があるなら、ビニールクロスは剥がさない!ということです。

それぐらい大変な作業でした。

たくさんのビニールクロスを剥がす動画があるのですが、それを見ていたら、スーッと剥がれるんですね。私もやってみましたが、確かに慣れてくると、スーッとはがせるんです。簡単です。

スプレーで水を3プッシュくらい吹きかけて、スクレイパーで剥がせばキレイに剥がれます。

それで、全部剥がし終わったあとに、「漆喰うまくヌレール」の会社に電話相談したところ、

「それは、何重かになっている壁紙に上擦らを剥がしただけなので、「漆喰うまくヌレール」を使うには、その下の薄い白い紙を剥がして、石膏ボードの黄色い紙が見える状態にしてください。」

と言われました。そしてまた、それが大変なんだと。

言われてやってみると、その薄い紙(つまり接着のりの部分)を剥がすのこそが、最大の難関だと気づきました。

漆喰じゃなくて、新しい壁紙を貼るならおそらく、その作業は要らないので、よくいろんな壁紙剥がしの動画でやってるそのままでいいのですが、漆喰うまくヌレールを塗るなら話は別だ、とうことです。

そして、また、石膏ボードもまた上澄みは紙でできているので、どこまで剥がしたらいいのかわからないんです。

ビニールクロスも何重かの紙か重なっていて、石膏ボードも紙が貼ってあるので、一体どこまで剥がせばいいのかわからない。そこが一番困ったところです。

で、結局、漆喰を塗り終わったあとにわかったのが、石膏ボードの「黄色い紙」が見えるところまで剥がすのが一番、とうことです。

この黄色いの上にある、クロスの薄紙がめっちゃ接着力があって中々剥がれないんです。ともすると、石膏ボード側の黄色い薄い紙も一緒に剥がれてしまうんです。

「漆喰うまくヌレール」の会社に電話して確認し、WEBサイトでも確認すると、石膏ボードの薄い黄色い紙は剥がれても問題なく、石膏ボードの黄色い紙の下のグレイの紙までは見えても良いそうです。

それで、できるだけ石膏ボードの一番上側に当たる、黄色い紙の部分を残すように剥がすんですが、時々、その黄色い紙がない石膏ボードもあるんです。

だから、いきなりグレイの紙が現れたり、黄色い紙が現れたり、「????」となりますが、とにかくこの両者はどちらも「漆喰うまくヌレール」を塗る上では問題ないので作業を進めます。

グレイの下の、白い「石膏」が見えたらだめらしいです。

ただ、グレイの紙までは大丈夫、と言われても、わたしは、できれば「黄色い紙」が見える状態で剥がすのをおすすめします。それは、その後の「漆喰の塗り」作業で大きな違いが出るからです。

黄色い紙は結構ツルっとしていて、なめらかで、漆喰がうまく滑って塗りやすいんです。

でもグレイの部分は段ボールみたいな生地で漆喰を塗ると、滑らず、また染み込む感じで大量の漆喰が必要になるんです。

ともかく、数日かけて、全部を剥がし終えたのがこちら↓

.jpeg)

これ、ところどころ、黄色とグレイが混ざっているのですが、グレイの部分は最初から黄色い紙がなくてグレイでした。※間違って黄色い部分を破ってしまってグレイになったのではありません!

部屋を作ったときに、工務店がどういう施工をされたのか、なんて知りませんし、調べれば、グレイの石膏ボードもあるみたいで、素人にはどこまで剥がせばいいのか難しいところ。

ちなみに、先程、2回目があるならビニールクロスは剥がさない、と書きましたが、剥がしてみて良かったこともあります。

それは!なんと!

ビニールクロスを剥がすとそこに、虫のう◯ちがコロコロと出てきて、そこに虫がいる(住んでいる?!)ことがわかったからです。

めっちゃ気持ちわるかったですが、壁に隙間ができていて、小さい虫が出入りできるようでした。

.jpeg)

ビニールクロスを剥がすと、壁のコーナー部分に穴が、、、、

.jpeg)

ま、まじか。。。穴からう◯ちが、、、落ちてくる。。。

.jpeg)

こんなの、ビニールクロスを剥がさなかったら一切わかりませんでした。

これだけでも、剥がしたかいがあったというものです。

で、どうしたかというと、この穴を埋めなければならないので

.jpeg)

こちらを購入しました。

これが、以外に役立って、穴とかビニールクロスを剥がしたことでわかった、コーナーの亀裂なんかをこれで埋めていきました。

.jpeg)

セメダインの目地シールで埋めていきます。

.jpeg)

コーナー部分も全て隙間を埋めました。

セメダイン目地シール2本を使いました。

正直、めっちゃ助かった目地シール。今回買ってよかった上位に入ります。

ビニールクロスはどこまで剥がすのか

.jpeg)

これが↑わかりやすいです。

右側の白っぽい部分が「ビニールクロス壁紙」の一番下の部分、これは剥がさなければならない。

そして、左側の黄色い部分が石膏ボードの一番上の層。この状態で残すのがベスト!

そして、真ん中のグレイの部分が石膏ボードの黄色い部分の下の層の段ボールみたいな生地の部分。ここまでなら、剥がしても大丈夫。(でも、できれば、黄色い部分でとめておきたい)

.jpeg)

丁寧に剥がしていったら、こんな風になっている箇所もありました。これは、剥がしすぎてグレイになったのではなく、もともとグレイの紙でした。

ビニールクロスを剥がした、ということは、パテ埋めはしてあるので、剥がせばあとは、漆喰うまくヌレールで実際漆喰を塗って行く作業になります。

養生

漆喰の成功は「養生が8割」と誰が言ったかしらないが、そんな言葉があるくらい、養生は大切です。これは、身を持って知りました。

養生がしっかりしてあれば、気兼ねなく、漆喰のコテを滑らすことができます。

とくに、巾木の部分なんかは、養生が命です。

床には段ボールも引いて念には念をいれてやりました。おかげでどこも汚れることなくうまく塗ることができました。

コンセント周りの養生

コンセント周りの養生もきっちりやりたいところです。

が、ここは、多くの動画やブログなんかでも、言っている通りにやると、あとから面倒なことになります。面倒なことになった私からアドバイスがあります。

コンセントはカバーを外しましょう。

そして、カバーだけでなく、全て壁から離れている状態までネジを外しましょう。

それから養生してください。

ここまでやれば、塗りが非常に非常に非常に楽になります。

壁から離れた状態で養生することを強くおすすめします!

取り外せるものは全部外す

実際に漆喰の塗り作業が始まるとよくわかるのですが

コンセントやカーテンレールなど、取り外さないで養生だけしてあるのでは

塗りのスピード、仕上がりのキレイさが格段に違ってきます。

面倒くさくても、取り外せるものは全て取外してください。

わたしは、コンセントはカバーだけ外して壁につけたままで養生したので

あとからとっても苦労しました。(※その時は外せる、とうことを知らなかった。。。)

これらは、取り外せる場合は、全て取り外すことを強くおすすめします。

私の場合、ドアと、エアコンとコンセント以外は取り外しました。

そうすることで、塗りの作業がめちゃくちゃ楽になりました。

カーテンレールなど取り外したあとに残る釘(ビス)穴は、塗るときに埋めてしまわないように、釘だけ穴に刺した状態にしておくと困りません。

漆喰塗りに関する道具

DIYでは道具が命。

ってくらい、適切な道具があるかないかで、労力や出来栄えが違ってきます。

わたしは部屋を見渡しました。

すると、狭い部屋だからか、壁とコンセントの間が狭い部分とか、ドアなど細いコテじゃないと絶対塗れないだろう、という箇所がいくつもあるのに気づきました。

そこで買ったのがこちら、コテ3点セット。

お安いのに、いい仕事してくれました。3種全て使いました。使うところがあったんです。

普通のサイズのコテだけじゃなくて、細いタイプ中くらいのタイプの残り2つがなかったら絶対塗れていなかったという箇所があります。本当に選んで良かった。

皆さんも、部屋をよく見渡して、細いコテじゃないと塗れない箇所がないか、観察してから買われることをおすすめします。

コテ板はこちら。トラスコのPP板。軽くて、大きくて安くて。問題なし!でした。

漆喰塗り作業で必須なのがメガネです。乾いたら大丈夫ですが、それまでは、漆喰って直接触れ着と良くないんですね。なので、手はゴム手袋。目にはメガネガードが必要です。

わたしはどちらもガーデニング用のを使いました。

マスカーは必須でしょう。これにどれだけ助けられたことか。

養生って地味な作業ですよ。でもマスカーがあれば、楽しく手早くすることができます。考えた人天才!

ちなみに、事前に窓のサイズや床のサイズを計ってから買われることをおすすめします。

私は、1800mmと550mmの2種類を買っておいて、2つとも使い、大正解でした。

マスキングテープも言わずもがな。必須です。

こちらも15mmと18mmの2つのサイズを買っておいて正解でした。

なにかと必要になってくるのが、養生テープ。

私が養生テープをよく使ったのが、「コテ板」と「コテの持ち手」に事前にはっておく、という使い方です。

コテ板には、漆喰を乗せる表面全体に養生テープを貼っておきます。そうすると洗うときにサッとキレイに洗えます。

日をまたいで作業する場合も、養生テープを貼ったままの状態で洗って、養生テープは剥がさずに、また翌日も問題なく使えます。

全ての塗りが終わった時点で、養生テープを剥がすと、下から真っ白の板が現れる、という素敵な結果になります。

.jpeg)

作業道具まとめ↑

漆喰うまくヌレールの実力

粉と水を撹拌してから、塗り始めるのではなく、「漆喰うまくヌレール」という商品は、容器の蓋をあければ、そこには、そのまま塗れる状態のドロ状態の漆喰が入っています。

これが、地味に助かります。

撹拌しなければならない、となると、その道具も水調整も必要だし、時間も必要です。混ぜ具合も毎回同じにできるかどうか。。。

さて、あとは、どんどん壁に塗っていくぞ!ということですが、

塗るのは楽しいです♪

ただ、慣れてないので、二日目で左手が腱鞘炎になりました。

漆喰を塗るコテの右手ではなく、漆喰を持っている左手に負担がかかっていたんですね。

それでも、塗ること自体は楽しく、とくに養生をしっかりしていれば、どんどん塗ることができます。

漆喰うまくヌレールの必要量

どんどん塗り進めて、気づきました。

あれ?これ、足りるのかな?買ったのは2度塗りをしても足りる量のハズなのに。。。

どんどんなくなっていく漆喰を見てあせりました。

どうやっても、足りそうにありません。足りないどころか、1度塗りで全部まるまる使い切ってしまいました。

おかしいな、と思って再度WEBサイトを確認しました。すると、やっぱり部屋の広さから換算した漆喰の量は間違っていません。

では、どうして、2度塗りして丁度となる量を買ったのに、1度塗りで、全て使い果たしてしまったのか。

WEBサイトをよくよむと(1度塗り0.5mm、2度塗り0.5mm、合計1cmの厚さで仕上げた場合)と書いてあります。

0.5mm!!!

そんな薄く初心者が塗れないYO!

と心で叫びました。

更にいうと、あの、ビニールクロス剥がし、につながって来るんですが

一部、どうしても、ビニールクロスが剥がせない箇所があって、そこにも手が届く箇所までは漆喰を塗ったんです。

すると、ビニールクロスの上は漆喰が滑るので0.5mmで塗れるんです。

そして、次が石膏ボードの表面の黄色い紙の部分。ここも、割と滑りが良くて、がんばれば、0.7mmくらいで塗れるんです。

ただ、グレイの紙の部分はだめです。滑らないし、吸収するしで、大量の漆喰がひつようでとてもじゃないけど、0.5mmでは塗れません。

そんなわけで、ビニールクロスを剥がさずに、そのまま塗れば0.5mmで塗れる(✕2回)かもしれませんが、石膏ボードに塗る場合は、初心者にはちょっと厳しいでしょう。。。

私の場合、最初の1度塗りの時点で1mmの厚さで塗ったので、漆喰が足りなくなってしまいました。

漆喰がもう一容器いるのか、、、と注文しかけたのですが、

改めて、部屋に戻って見てみると、若干乾いてきている箇所もあります。

そこを見てみると、

2度塗りするからって、適当に塗った割には、その適当さがいい感じの模様になってるやん!

ということに気づきます。

これって漆喰の良いところですよね。

素人が塗ってもなんか、それはそれで、いい味になってくれるんですよね。

それをみて、ま、1度塗りでいっか、と思ったんです。

.jpeg)

↑1度塗りのコテのあと。ま、これは、これでいいかな、と思えてきたんです。

.jpeg)

塗り終えたばかりの状態↑

漆喰の乾く速度

漆喰を1回目に塗って2回目塗るまでに、数時間必要、といいます。

手で触ってつかない程度にまで乾いてから2度塗りをしましょう。ということですね。

わたしは、1面を塗ったあとに、数日経ってから、ちょこっと手直しで2度塗りをしようとしたんです。すると、全然、漆喰がなじまない、のっていかない!

それで、気づいたんですが、

漆喰塗は時間が勝負!

1面ごとに、休み休みやりたいところですが、2度塗りする場合は

数時間経って、まだ完全に乾いていない状態で塗ったほうがいい、ということです。

乾いてから塗ろうとしても、うまくいきません。というか、スムーズに行きません。

生乾きのうちに、ぜひ、2度塗りをしてしまうことをおすすめします!

漆喰を塗った部屋の空気

塗り終えてから1週間経ちました。

だんだんと乾いて行き、いい感じの雰囲気の部屋になりました。

そして、塗った直後からでもわかるんですが1週間経ってますます

他の部屋との違いが鮮明になってきました。

明らかに、空気の質が違う

漆喰を塗った部屋は、ほどよく湿度がある感じ。

なんか落ち着いているんです。

空気がちょっと良い意味で重い、というか、しっとりしている。

なので、知らずしらずに、この部屋に来て、寝転ぶ。

という行動に出てしまいます。

落ち着くわ〜。

っていうのが、心からの感想。

この部屋のほうが、他の部屋に比べて明らかに湿度が違う。10月の今だと、しっとり感があるんです。

黄土色という色を選んだからか、証明が映えて

裸電球色が部屋に合うんです。

落ち着くわ〜。

そんなわけで、こんなに良いんだったら、ということで

他の部屋も漆喰に変えてしまおうかと計画しています。

そうそうもう一つ注意点があるなら、作業時期です。

漆喰塗りに最適の時期は?

私は10月上旬に塗り始めて1週間で完成しました。

それでも、暑かったです。

これが夏だったら耐えられないだろうな、と思いました。

長袖長ズボンで素肌を隠し、メガネをし、マスクをしながらなので

10月上旬でも暑かったです。

また、塗っている最中は乾かすために、「風」がいるんです。

1度、窓を養生するために、締め切ったのですが、

その状態で作業したら気分が悪くなりました。

換気が大切なんですね。窓をあけた状態ですることをおすすめします。

また、逆に、冬だと寒すぎてだめなんですね。

5度以下だと、漆喰がなかなか乾いてくれず、作業がすすまないそうです。

なのでやるなら、10月か春から初夏にかけて、が一番いいと思います。

それにしても、漆喰って木が合うんですよね。

木の家具が欲しくなりました。

というか、やっぱり「古民家」に憧れますね。住みたいなぁ。。。

親戚が茅葺の屋根の古民家に昔から住んでいます。山の中です。小さい頃はよく遊びに行きました。なので、田舎暮らしの大変さ、もなんとなくはわかります。虫も多いし。冬は寒いし。周りに何もないし。

それでも、あの「落ち着くわ〜」って感覚は何者にも変えがたし。木の家。漆喰が合う家、日本の古民家っていいですね。